令和3年度第25回多摩市身のまわりの環境地図作品展(オンライン開催)

日常、触れたり、感じている身のまわりの環境を題材に取り上げ、自ら調査・研究し、地図として表現することにより、環境の捉え方を身を持って学び、環境に対する理解と認識を深めるため、市内在住・在学の小・中学生が、「環境」をテーマに調べたこと、気付いたことを地図に表わした、「身のまわりの環境地図」を製作しました。

今年度は12の学校から作品の応募があり、制作者の児童・生徒数は130名、作品数は小・中学校あわせて44点となりました。

令和3年度(第25回)多摩市身のまわりの環境地図作品展優秀賞作品

国土交通省国土地理院長賞

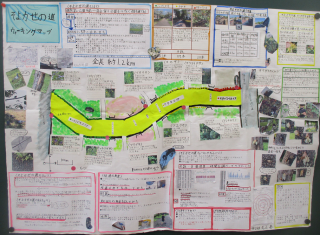

作品名:『そよ風の道 ウォーキングマップ』

製作者:多摩市立南鶴牧小学校4年 尾山 基さん

コメント

とても大きな賞に選出していただき、ありがとうございます。今回作った「ウォーキングマップ」は、2年前に作った「雑草マップ」を進化させたものです。調査範囲を広げたり、調査するものを増やしました。大変だったことは、製図やデータを文章にすること、モチベーションを維持することです。多くの方のアドバイスにより、完成させることができました。まだまだ知りたいことがたくさんあるので、これからも調査を続けたいです。

一般社団法人環境情報科学センター理事長賞

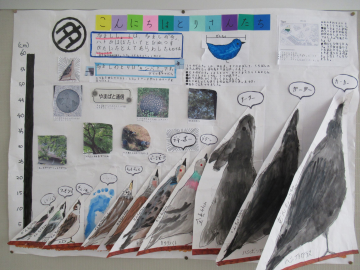

作品名:『こんにちは とりさんたち』

製作者:多摩市立南鶴牧小学校2年 尾山 颯さん

コメント

家のまわりにとりが来るのでしらべてみました。大へんだったことは、夏はあつくて、鳥がいなくてこまったことです。そして鳥をかくのがむずかしかったです。でも、鳥は色とりどりでおしゃれなことがわかりました。それから、マンガのしゅじんこうのようにカラスをかたにのせるには、大きすぎることが知りました。わたしのかたにはすずめがちょうどいいです。多ましのマークは、キジバトということもわかりました。

一般財団法人日本地図センター理事長賞

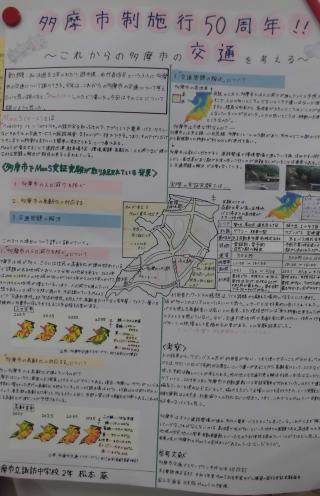

作品名:『多摩市制施行50周年!! これからの多摩市の交通を考える』

製作者:多摩市立諏訪中学校2年 松本 葵さん

コメント

今回は訪問をしたり、話を聞きに行くということがコロナ禍でできない状況だったので、国土交通省か多摩市、京王電鉄のホームページを検索するなどして研究を進めました。調べを進めていく中で、多摩市の現状や、将来に向けた実験が多く取り組まれていることを知りました。高齢化や人口減少だけでなく、コロナによる私たちの生活の変化が今後の交通にもどう影響してくるのか、これからも興味を持ってみていきたいと思いました。

一般社団法人地図調製技術協会長賞

作品名:『多摩市の自転車ネットワーク地図』

製作者:多摩市立聖ヶ丘中学校1年 岩沢 周穂さん

コメント

作品を作るにあたり、身近な物の中で、「自転車」が思いつきました。そこから、自転車ネットワークを発見し、多摩市の自転車ネットワークに興味をもち制作することにしました。

その中で気が付いた事は、いろいろな種類がある事です。その場に合ったルールのおかげで、安全に走る事ができるのが分かりました。例えば、車50kmの所は青などの色で注意をうながしているなどです。これからも確認して自転車にのりたいです。

一般財団法人地図情報センター理事長賞

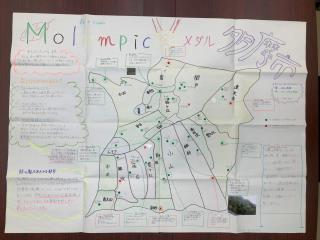

作品名:『Molympic 金メダル 多摩市』

製作者:多摩大学附属聖ヶ丘中学校1年 中泉 彩音さん

コメント

私がこの作品を作ろうと思ったきっかけは、地球温暖化で緑がだんだん減っていっているからです。なので、多摩市はどれだけ緑があるか知りたかったからです。公園の特徴を調べるときに要点をまとめるのがむずかしかったです。また、各市の人口を多い順に色分けも大変でした。各市でも人口が多い所でも緑が残っていたりしておどろいた。また、近くにいる住民が団結して緑を残した緑もあると聞いて感動した。

公益社団法人日本地理学会長賞

作品名:『多摩市の雑草』

製作者:多摩市立東愛宕中学校1年 岩原 紬希さん

コメント

最初に、私がこの「多摩の雑草」を制作した目的は、「一番身近」ともいえる自然についてもっと知ってもらうことです。

雑草は普段から何気なく目にすると思いますが、機会が無ければ、調べてみる人は多くはないかと思います。しかし、雑草は調べてみるとさまざまな種類があり、それぞれの雑草に思いがけない個性があります。

この作品で、植物や雑草に少しでも興味をもって頂けたのなら幸いです。

日本地図学会長賞

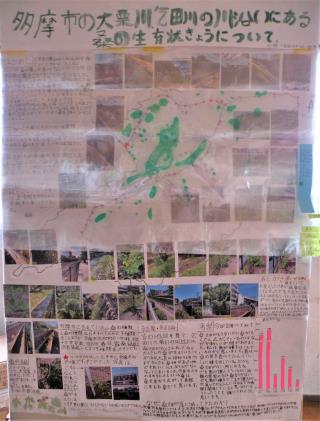

作品名:『多摩市の大栗川、乞田川の川沿いにある桑の生育状きょうについて』

製作者:多摩市立連光寺小学校5年 辻元 愛真さん

コメント

小三の時に蚕を家で飼い始めてえさである桑をさがしに行きました。家の周辺には桑がたくさんあったのに蚕をもらった地域には桑が全然なかったのでなぜ多摩市に多いのかが不思議に思い調べてみることにしました。暑い中、家族と川沿いで自転車で桑をさがしながら写真をとったり、多摩市の地図を写したり桑畑に色をぬったりするのが大変でした。蚕を飼っている人にこの地図を参考にしてもらえるとうれしいです。

パルテノン多摩賞

作品名:『多摩市の橋』

製作者:多摩市立聖ヶ丘中学校1年 千田 浩太郎さん

コメント

多摩市の橋について調べようと思ったのは、元々にこのあたりは橋が多いなと感じていて、やがて名前などに疑問をもったからです。制作に苦労した点は、デジタルでの政策に慣れてなかった事や、ソフトを使った事がなかったので、色を使いながら見やすくまとめた所が大変でした。実際に橋に行くと、その辺りへの道順を身近に感じられるようになりました。身近な事がわかると楽しく感じてきて、そんな経験が出来たことが良かったです。

多摩市教育委員会教育長賞

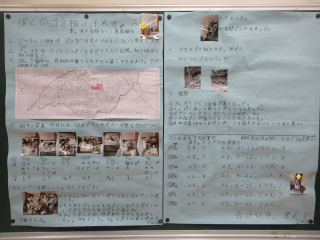

作品名:『ぼくのゴミ拾い研究』

製作者:多摩市立豊ヶ丘小学校3年 黒岩 樹生さん

コメント

近くのおじさんがトングでゴミ拾いをするのを見て、ゴミをトングでつまむのが面白そうだからやってみました。朝早くゴミ拾いをしたので、起きるのが大変でした。拾ったゴミをプラスチックや缶などのしゅるいごとに分けた時、気持ち悪くなるくらいくさかったです。おどろいたゴミは、タイヤとゴルフバックと飲んでいない缶ビールでした。なんでこんなにゴミが落ちているのかと思いました。ゴミがへったらいいなと思いました。

運営委員会委員長賞

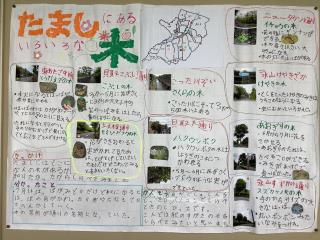

作品名:『たましにあるいろいろな木』

製作者:多摩市立貝取小学校2年 小出 梨心さん

コメント

私は、小さい時からはっぱや木の実をつかってものを作ることが好きでした。どんな木からなっているのかを知りたくて調べてみました。自転車であちらこちら見に行ってみたら、見たこともない実がなっていたり、木のみきがツルツルしていたりゴツゴツしていました。同じ木がならんでいる通りには、その木の名前が入った通り名になっていたことが分かりました。さか道が多いし、自転車で上がっているときに雨がふって大変でした。

多摩市長賞

作品名:『移りゆく多摩市』

製作者:多摩市立多摩永山中学校3年 大日向 恵惟さん

コメント

多摩市50周年の横断幕を見たとき、多摩ニュータウンが出来て50年になることは知っていましたが、市も50年になることは知りませんでした。市になるためには人口要件があると思ったので人口に着目して調べました。多摩村から町へ市へと移っていく過程で地形が変わったことや地名の由来を知りました。調べている中で、国や長の政策や背景を考えることができました。どのように発展してきたのか考える良い機会になりました。

概要

主催

多摩市身のまわりの環境地図作品展運営委員会

後援

国土交通省国土地理院

地球上における位置の基準を定め、国土の地形、建物の位置等の国土の基盤的な地理空間情報を整備し、提供しています。また、測量の基準の統一、地図と地理空間情報の秩序と正確さを確保するため、国の機関や地方公共団体の行う公共測量の指導・調整や情報発信を行っています。さらに、災害対策基本法に基づく政府の指定行政機関として、測量・地図分野の最新技術を活用した防災施策を推進し、国土の測量に関するわが国唯一の行政機関として、国際的な活動や研究開発も行っています。

一般社団法人 環境情報科学センター

1972年に環境科学の体系化、総合的な研究と環境科学の普及啓発に寄与することを目的に設立された団体で、1977年環境庁(当時)から公益法人として許可を受け、2011年4月より一般社団法人に移行し活動しています。自然科学、社会科学などの研究者、行政担当者、技術者など個人を中心とした学会活動とともに、環境省などから委託を受けて化学物質問題やヒートアイランド現象などについて調査研究を行っています。

一般財団法人 日本地図センター

内外の地図・空中写真等に関する情報サービスを一元的に行うとともに、国土交通省国土地理院刊行の地図・空中写真等の円滑な供給、地図等に関する調査研究、並びにこれらについての普及活動を行うため、1972(昭和47)年2月に設立されました。特にコンピューター技術やニューメディア等を使用した多様な地図情報の作成・提供及び地図等の一層の推進、拡充・強化にむけて地図研究所を平成2年4月に設置し、時代の進展に適応する独自の刊行物の刊行、地図・空中写真等の普及啓発のための各種イベント・サービス、研修会等幅広く多彩な業務を行っております。

一般社団法人 日本地図調製技術協会

地図調製技術及び地理空間情報技術に関する研究開発、普及促進、人材育成等の事業を行い、地理空間情報活用社会の健全な発展を通じて国民の利便向上に寄与する事を活動の目的としています。当協会の会員社は、測量法に基づいた地図情報を構築し地図印刷、GIS及びIT技術を駆使した、正確で、且つ鮮度の高い地理空間情報として、国や地方公共団体の施策及び事業への積極的な貢献を行っています。

一般財団法人 地図情報センター

国内外で永年にわたって作られ、表現されてきた地図および地図資料を広く収集し、調査研究、整備保存し、その成果を普及しようとするために設立されました。地図と地図表現による情報の伝達は、世界中の誰もが理解できる共通言語のメディアとして優れた役割を担っています。当財団も国際化の中において、わが国の立場を深く認識し、地図文化の向上と地図・地理に関する学術研究の振興に寄与したいと考えております。事業活動として各種地図資・史料の収集・公開。地図に関する情報処理および研究。内外学術団体・教育団体との交流、研究会、見学会、セミナー等の開催。機関誌など定期刊行物、学術資料・二次資料の刊行。教育・普及活動。地図に関する学術・普及活動への後援と表彰などを積極的に進めております。

公益社団法人 日本地理学会

1925(大正14)年に創立された日本の地理学界を代表する学会です。現在の会員は、大学・研究所・企業の研究者・技術者や小・中・高校の教員を中心に、その数は約3千人に達しています。会員の研究分野は地形・気候・水文・植生などの自然地理、農業・工業・人口・都市などの人文地理のほか、世界各地の自然・歴史・産業・文化などの総合的な地域研究、地図・リモートセンシング・GIS(地理情報システム)など、広い分野にわたっています。本学会は、近年のグローバルな環境危機や地震・火山噴火・地すべり・豪雨などの自然災害に対して、大地とそこに生活する人類を統合して研究調査し、具体的な対策の立案に大きく貢献しています。また、国際化と国際理解の推進、国土の開発と保全、社会の持続的発展の可能性の追求、空間的情報処理技術の開発など多面的な課題に取り組んでいます。さらに、これらの学術的成果を次の世代に伝えるために、地理の教育実践についても活発な活動を行っています。

日本地図学会

地図に関する研究活動や情報収集交換につとめ、会員諸兄にすぐれた地図情報を提供し、地図作成・地図情報利用技術等の発達に寄与することを目的として1962(昭和37)年11月に設立され今日に至っております。この間、わが国を代表する地図学研究団体として、国際地図学協会(ICA)と密接な連絡をとり、国際交流の場を拡げております。

協賛

小田急電鉄株式会社

京王電鉄株式会社

東京ガス株式会社 多摩支店

-

東京ガスネットワーク おどろき!なるほど!ガスワールド(外部リンク)

エネルギー・環境で学校や家での学習に役立つ情報サイト -

ウチコト(外部リンク)

家のコトで役立つ「東京ガスくらし情報サイト」暮らしに役立つコト&コツが満載されたサイト

このページに関するお問い合わせ

環境政策課 環境政策担当

〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1

電話番号:042-338-6831 ファクシミリ番号:042-338-6857

電話番号のかけ間違いにご注意ください

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。