ひとり親家庭等の医療費助成

ひとり親家庭等医療費助成制度が改正されました

ひとり親家庭等医療費助成制度の改正に伴い、所得制限額が引き上げられました

児童扶養手当の所得制限限度額引き上げに伴い、令和6年度所得(令和5年中の所得)よりひとり親家庭等医療費助成制度の所得制限限度額が引き上げられました。令和7年1月1日より適用となります。詳細は下表をご覧ください。

所得制限額について

※ 扶養義務者の所得制限額は変更なし

※ 扶養親族数は、実際に同居している親族の人数ではなく、税法上の扶養人数です

所得の計算方法

その他の控除一覧

|

控除項目 |

本人 |

扶養義務者 |

|---|---|---|

| 医療費控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |

| 小規模企業共済掛金控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |

| 配偶者特別控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |

| 障害者控除 | 27万円 | 27万円 |

| 特別障害者控除 | 40万円 | 40万円 |

| 寡婦(寡夫)控除 | 控除なし | 27万円 |

| 寡婦特別控除 | 控除なし | 35万円 |

| 勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |

| 雑損控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |

| 所得免除等 | 免除相当額 | 免除相当額 |

ひとり親家庭等医療費助成制度について

対象の方に「マル親医療証」を発行し、保険適用の医療費の自己負担分を助成する制度です

ケガ・病気の治療や処方箋薬の購入など、健康保険が適用される医療費は、その7割が保険者から支払われるため、窓口で支払うべき自己負担額は医療費の3割となります。ひとり親家庭等医療費助成制度ではその自己負担部分の内、非課税世帯は3割分を、課税世帯は3割の内2割分を助成します

※老人保健法による負担金額等を除く

対象者

次のいずれかの状態にある児童※を養育している母、父または養育者と児童本人で、所得制限等の要件を満たす方

※18歳になって最初の3月31日までの方、規則で定める障がいがある場合は20歳未満までの方

- 父母が離婚

- 父または母が死亡

- 父または母が生死不明

- 父または母が法令により1年以上拘禁

- 父または母が1年以上遺棄

- 婚姻によらないで生まれた

- 父または母が重度の障がいを有する

- 父または母の申立により保護命令を受けた児童

以下の方は、対象外となります

- 国民健康保険または社会保険に未加入

- 生活保護を受給している

- 児童が措置により児童福祉施設等に入所している

- 心身障害者医療費助成等を受けている(マル障・マル乳・マル子・マル青との併用はできません)

助成割合について

医療費助成は、所得(課税状況)に応じて一部自己負担金が生じます

- 住民税課税世帯(2割助成)

保険適用の医療費3割のうち1割の自己負担分が生じます

本人及び扶養義務者等の当該年度分の市町村民税が課税の世帯 - 住民税非課税世帯(3割助成)

保険適用の医療費3割のうち自己負担分なし

本人及び扶養義務者等の当該年度分の市町村民税が非課税の世帯

1.審査対象となる所得

1月分~12月分の資格は前々年の所得で審査し、翌年1月分からは前年の所得で審査します(1年更新)

2.制限額に加算する金額

- 申請者

- 老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき 10万円

- 特定扶養親族1人につき 15万円

- 扶養義務者

老人扶養親族1人につき 6万円

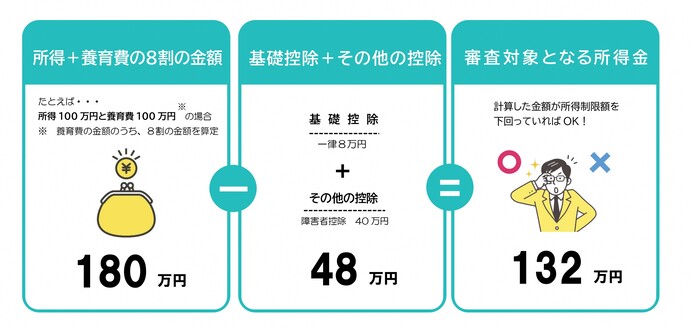

※ただし、老人扶養親族以外の扶養親族がいないときは、老人扶養親族数から1人差し引いた人数 - 所得計算方法

総所得-8万円-下記の控除で該当するもの

総所得

- 給与所得のみの場合は、給与所得控除後の金額

- 譲渡所得があった場合は、所得税法の特別控除を受けた後の金額と他の所得とを合算します。

- 手当の請求者の母もしくは父、児童が、児童の父もしくは母から養育費を受け取っている場合は、養育費所得の8割を算入する。

下記の控除 ※寡婦、寡夫、特別寡婦は請求者が母もしくは父のときは対象外

- 障害、寡婦、寡夫、勤労学生控除 27万円

- 特別寡婦控除 35万円

- 特別障害者控除 40万円

- 雑損・医療費・小規模企業共済掛金控除・配偶者特別控除 相当額

令和8年1月1日から有効のひとり親医療証について

新しい医療証は、令和7年12月23日に発送しました

令和7年10月時点で「ひとり親家庭等医療費助成制度」を受給中の方へ、10月下旬に有効期間を更新するための「現況届」を送付しました。

指定の期間中に現況届をご提出いただき、受給資格に問題がなく審査が完了した方へ、令和7年12月23日(火曜日)に、令和8年1月1日(木曜日)から有効のひとり親医療証を送付しました。

現況届の提出がまだお済みでない方へ

本年の現況届の提出期間は、令和7年10月30日(木曜日)から令和7年11月14日(金曜日)までです。

まだ、現況届を提出していない方は、資格更新のための審査を保留にしています。早急にお手続きください。

提出期間を過ぎて、現況届を提出された方は、順次審査を行い新しい医療証を送付します。審査から発送まで約1か月程度お時間をいただく場合があるので予めご了承ください。

現況届を提出したのに新しい医療証が届かない場合

期間内に、現況届を提出したのにも関わらず令和8年1月1日を過ぎても医療証が届かない方は、添付書類がない、所得等が確認できない等の理由で資格更新が保留になっているか、もしくは送付が済んでいて、届いていない可能性があります。その場合、子ども・若者政策課での資格登録状況、新しい医療証の発送状況を確認いたしますので、ご連絡ください。資格更新及び発送が済んでいて新しい医療証が届いていない方については、再発送の手続きをいたします。※ 再発送できない場合もありますのでご了承ください。

【問い合わせ先】

多摩市役所 子ども・若者政策課 手当・医療・相談担当

(代表)042-375-8111

(直通)042-338-6851

申請方法

1.窓口受付

必要書類をそろえて子ども・若者政策課窓口へお越しください(時間に余裕をもってお越しください)

2.郵送

原則窓口受付としているところですが、受給対象の可否や添付書類等のご案内を事前に行うことにより郵送受付をしています。

以下の事前受付フォームより事前申請を行ってください。

内容確認後、郵送対応が可能な場合には、申請書類一式を郵送いたしますので必要書類を揃えてご返送ください

- 事由により郵送受付できない場合があります

- 申請月の翌月から支給開始となりますのでお急ぎの方は直接窓口へお越しください

- 必要書類が揃っていない場合は受付できません

- 郵送事故等については責任を負いかねます

現在受給中の方へ

届出が必要です!

以下のような事由が発生した場合には届出が必要になります。この他にも身の回りのことで状況が変わった場合には手当の受給資格や手当額に影響する可能性があります。まずは速やかに電話でご相談ください

- 受給者、対象児童の氏名が変わった場合

- 受給者、対象児童の住所が変わった場合

- 受給者、対象児童の健康保険が変わった場合

- 婚姻する場合(事実婚の状態になる場合)

- 口座名義を変更した場合

以下は電子申請が可能です

- 受給者、対象児童の健康保険が変わった場合

バナーをクリックし、リンク先の申請フォームから届出をしてください

現況届の提出について

年に1回、受給資格の更新のため「現況届」の提出が必要になります。秋口に郵送しますので、期限までに忘れずに提出してください

※受給資格の審査には所得情報が必要です。住民税の申告を忘れずにしてください

払い戻しの方法について

概要

東京都外の医療機関で受診した場合や、医療証を提示せずに受診した場合など、医療機関に支払った医療費(入院時の食事療養標準負担額を除く、健康保険診療の自己負担分)は、市へ払戻しの申請ができます。

・診療月の翌月から概ね1年以内に払戻しの申請をしてください。

・出張所での申請はできません(ご来庁が困難な場合には、ご相談ください)

・必要項目が記載されていない領収書又はレシートは受付ができない場合があります

・領収書又はレシートは基本的に返却いたしません。控えが必要な方は事前に写しをとっておいてください

・審査後、指定された口座へ助成決定額を振り込みます(支給が決まりましたら、医療助成費の決定通知書を送付します)

・審査により振込まで2ヶ月以上かかる場合があります

(1)保険証のみで受診した場合

<申請に必要なもの>

1. 領収書(レシート)の原本:受診した方の氏名・診療年月日・保険対象点数もしくは治療費(または保険適用が書式によってわかるもの)、医療機関名称等が記載されているもの

2.医療証

3.健康保険の資格が確認できるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルの資格情報画面等)

(2)医療機関窓口で全額(10割)支払った、補そう具等を作成した、高額療養費の限度額適用認定証(*)を利用しなかった場合

<申請の手順>

1.受診した、または補そう具等を作成した際の領収書またはレシートの写しをとる

(補そう具等を作成した場合は、医師の指示書等の写しも必要です)

2.加入している健康保険へ保険負担分の請求をする

(手続きについては、加入している健康保険または勤め先へご確認ください)

3.加入している健康保険からの決定通知が届いたあとで、以下の<申請に必要なもの>をお持ちのうえ、子ども・若者政策課 窓口へ申請してください

<申請に必要なもの>

1.領収書またはレシートの写し 2.加入している健康保険からの決定通知書の原本

3.医師の診断書・指示書の写し(補そう具等作成の場合) 4.医療証 5.健康保険の資格が確認できるもの

*受診時に医療機関で保険証と一緒に提示されますと、お支払いは限度額までとなるため、後日の高額療養費の申請が不要になります。月単位の医療費が高額になる可能性がある場合は、事前にご加入の健康保険へご確認ください

(3)高額医療費に該当する場合(※住民税課税世帯の方のみ)

<申請に必要なもの>

※「(1)保険証のみで受診した場合」と同様

・申請後、支払いまで2~3ヶ月かかる場合があります。

・医療費の総点数が7,000点以上のもの(3割が21,000円を超えるもの)が2件以上ある場合、健康保険組合から支給される高額療養費の世帯合算に該当する場合があります。この場合、健康保険組合と調整が必要な場合がありますので、ご連絡ください。

※高額医療費について

医療費(保険適用)の1割が自己負担となりますが、この自己負担額には以下の上限額があります

-

外来

(個人ごと) -

・月額…18,000円

・年間(8月1日~翌年7月31日)…144,000円 - 外来・入院

(世帯ごと)

- ・月額…57,600円

・多数回該当…44,400円(月額57,600円を超えた月が直近12ヶ月以内に3回以上ある場合、4回目以降の上限額が1ヶ月あたり44,400円に下がります)

・上限額を超えた場合は、超えた金額を「高額医療費」として支給します。支給には申請が必要なため、必要書類を用意して子ども・若者政策課窓口へ払い戻しの申請をしてください。

・同一の医療機関で、1ヶ月の自己負担額が外来で18,000円、入院で57,600円に達した場合は、その月はその医療機関でそれ以上の自己負担は発生しません(医療証を使用した場合)。複数の医療機関で支払った自己負担額は合算できます。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

子ども・若者政策課 手当・医療・相談担当1

〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1

電話番号:042-338-6851 ファクシミリ番号:042-372-7988

電話番号のかけ間違いにご注意ください

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。