【受付終了】定額減税補足給付金(不足額給付)

この給付金の申請受付は終了しました。

概要

不足額給付とは、令和6年分の所得税と定額減税の実績額が確定した後、令和6年度に実施した調整給付金(当初調整給付)の額に不足があった場合に、追加で給付するものです。

対象の方へは、8月下旬から順次お知らせをお送りしています。

ただし、令和6年1月2日~令和7年1月1日に多摩市へ転入した方や以下の「不足額給付(2)」に該当する方、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)等により令和6年分所得税が減税となった方は、お知らせが届かない場合があります。

給付要件に該当するにも関わらず9月中旬になってもお知らせが届かない場合には、下記コールセンターへお問い合わせください。

※本給付金は非課税所得及び差し押さえ禁止財産です。

※本給付金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。

対象者

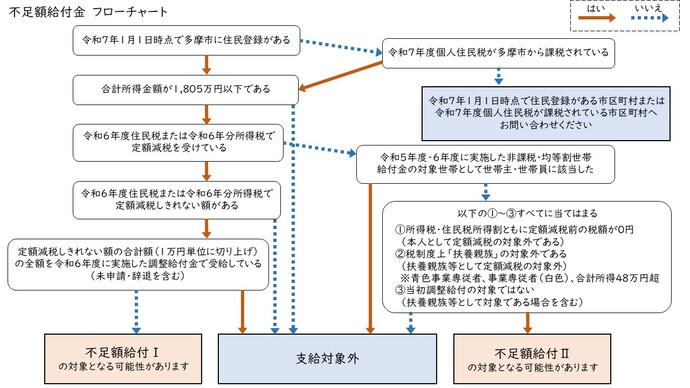

令和7年1月1日時点で多摩市に住民登録がある方、または地方税法の規定による住民登録外課税の方で、下記の「不足額給付(1)」または「不足額給付(2)」に該当する方

※合計所得金額が1,805万円を超える方は除く

不足額給付(1)

当初調整給付の算定時に、令和5年分所得額等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税と定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方

〈 具体例 〉

-

令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」よりも「令和6年分実績所得税額(令和6年所得)」の方が少なくなった方

(令和6年中に退職・休職したなど) -

子どもの出生などで、扶養親族が令和6年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日の間)に増加したことにより、所得税分定額減税可能額が増加した方

※個人住民税の定額減税額は令和5年12月31日の状況で判定するため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額は変動しない。 -

当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされたもの

-

就職や海外からの入国等により、令和6年中に所得税が新たに発生した方

不足額給付(2)

以下の支給要件をすべて満たす方

[支給要件]

-

令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方(本人として定額減税の対象外であること)

-

税制度上、「扶養親族」の対象外の方(扶養親族等として定額減税の対象外であること)

(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円を超える方) -

低所得世帯向け給付金(令和5年度非課税世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税世帯等への給付金)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない方

合計所得金額とは、収入額から控除額(給与所得控除、公的年金等控除など)を差し引いた額のことです。

※以下の場合も対象となる可能性があります。

(1)令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

(2)令和5年所得において、合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額 48 万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合

(3)令和5年所得において合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が 48 万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

対象確認フローチャート

合計所得金額とは、収入額から控除額(給与所得控除、公的年金等控除など)を差し引いた額のことです。

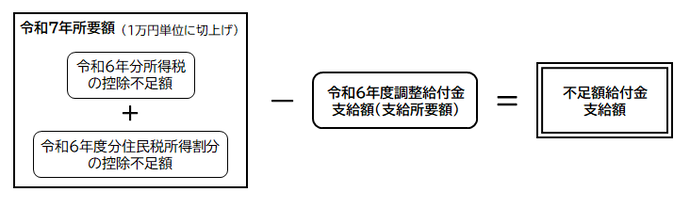

支給金額

不足額給付(1)

「令和6年所得税分控除不足額と令和6年度個人住民税所得割分控除不足額の合計(1万円単位に切上げ)」から「令和6年度調整給付金支給額(支給所要額)」を引いた額

(令和6年所得税と令和6年度個人住民税所得割は定額減税前の金額)

- 令和6年所得税分控除不足額=定額減税可能額ー令和6年分所得税額

※定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族の人数) - 令和6年度個人住民税所得割分控除不足額=定額減税可能額ー令和6年度個人住民税所得割額

※定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族の人数)

ただし、扶養親族は国外居住者を除きます。

不足額給付金は、令和6年分の源泉徴収票や確定申告書の所得額や令和7年度住民税算定の際の扶養状況等をもとに、国の算定式を用いて算出した推計値となります。そのため、お持ちの源泉徴収票や確定申告書の控除外額とは異なる場合があります。

給付額に誤りがある場合は、下記のコールセンターへお問い合わせください。

不足額給付(2)

原則4万円

※令和6年1月1日時点で日本に住民登録がなかった場合は3万円

※要件によっては住民税分1万円または所得税分3万円のみ支給の対象者もあり

発送書類

対象の方へ、8月27日~29日に以下いずれかの書類を発送しました。

|

|

発送書類 |

対象者 |

|---|---|---|

|

A |

支給通知書 | 不足額給付(1)に該当し、令和7年7月31日ごろまでにマイナポータルなどで公金受取口座の登録が完了した方、または、令和6年度に多摩市から調整給付金または非課税世帯向け給付金(3万円)を支給した方 |

|

B |

支給口座等確認書 | 不足額給付(1)に該当し、A支給通知書の対象者に当てはまらない方 |

|

C |

申請書【転入者(1型)】 | 令和6年中(令和6年1月2日~令和7年1月1日)に多摩市へ転入し、不足額給付に該当する可能性がある方 |

|

D |

申請書【転入者以外(2型)】 | 不足額給付(2)に該当する可能性がある方 |

※令和6年1月2日~令和7年1月1日の間に多摩市へ転入した方や不足額給付(2)に該当する方、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)等により令和6年分所得税が減税となった方は、お知らせが届かない場合がありますので、9月中旬になっても届かない場合には下記コールセンターへお問い合わせください。

手続き方法

受け取った書類により手続きが異なりますのでご注意ください。

|

書類 |

手続き |

|

|---|---|---|

| A | 支給通知書 | 申請等の手続きなく受給できます。通知書に記載の口座を変更する場合、書類の内容に従い、令和7年9月12日(金曜日)18時までに、インターネット手続きまたはコールセンターにお申し出ください。 |

|

B |

支給口座等確認書 | 通知の内容に従い、令和7年11月14日(金曜日)までに、インターネット手続きまたは郵送でご返送ください。 |

| C | 申請書【転入者(1型)】 |

通知の内容に従い、令和7年10月31日(金曜日)までに、郵送でご返送ください。提出書類をもとに支給要件の審査後、支給対象者であった場合に郵送するB支給口座等確認書を令和7年11月14日(金曜日)までにご提出ください。 ※令和6年度に実施した調整給付金の支給決定通知書等をお持ちでない場合は、令和6年度分個人住民税の税額がわかるもの(納税通知書、特別徴収税額通知書、課税(非課税)証明書等)を添付してください。 ※令和6年度分個人住民税の納税通知書や特別徴収税額通知書などをお持ちでない場合は、令和6年度個人住民税課税(非課税)証明書を添付してください。 |

| D | 申請書【転入者以外(2型)】 |

通知の内容に従い、令和7年11月14日(金曜日)までに、インターネット手続きまたは郵送でご返送ください。 ※送付した「添付書類貼付用紙」の(5)本人確認書類のコピー欄の記載に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。正しい内容は次のとおりです。『代理人』が申請、申請及び受給を行う場合は、申請者と代理人、2人分の本人確認書類のコピーが必要です。 |

インターネット手続きについて

インターネット手続きは、先着順の受付ではなく、24時間手続きをすることができますので、余裕をもってお手続きをお済ませください。

なお、アクセスが集中した場合は、アクセス待機(順番待ち)画面が表示されることがあります。

また、申し込みが殺到した場合は、予告無く臨時メンテナンスが実施されることもありますのでご了承ください。

メンテナンス予定

メンテナンス中は手続きを行うことができませんのでご注意ください。また、作業状況により、終了時間が多少前後する場合がございます。

令和7年9月16日 (火曜日) 22時00分~令和7年9月17日 (水曜日) 5時00分

令和7年10月21日 (火曜日) 22時00分~令和7年10月22日 (水曜日) 5時00分

支給時期

受け取った書類等により、支給時期は次のとおり異なります。

|

受け取った書類等 |

支給時期 |

|---|---|

| 「A支給通知書」の口座を変更しなかった方 | 令和7年10月上旬頃支給予定 |

|

「A支給通知書」の口座を変更をした方 「B支給口座等確認書」「D申請書【転入者以外(2型)】を返送した方 |

不備のない申請の受付から1か月~1か月半程度で支給。 ただし申請が集中した場合等は予定より時間がかかる可能性があります。 |

留意事項

不足額給付金は、市の要綱に基づき支給する、贈与契約に該当します。贈与契約の成立要件は、手続き方法により異なりますので、ご注意ください。

支給通知書(はがき)が届いた方

口座等の申し出期限(令和7年9月12日)までに辞退または口座変更の申し出がないことをもって、受給の意思を確認します。

万が一申し出期限までに支給対象者が死亡した場合、贈与契約が成立しないため、本給付金を受給できません。

確認書(封筒)が届いた方

確認書の提出をもって、受給の意思を確認します。

万が一確認書の提出前に支給対象者が死亡した場合、贈与契約が成立しないため、本給付金を受給できません。

関連情報

定額減税および定額減税補足給付金について

令和6年度実施の調整給付金について

詐欺にご注意ください!

本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!

多摩市や内閣府などが給付の手数料などとして、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、コンビニエンスストアなどでギフトカードの購入を求めることは、絶対にありません。

少しでも不審な電話やメール、郵便物だと思ったら、多摩市消費生活センター(電話番号042-337-6610)や警察(電話番号110)、警察相談専用電話(電話番号#9110)、多摩市役所にご連絡ください。

-

詐欺にご注意ください (PDF 489.7KB)

定額減税や給付金をかたった不審な電話やショートメッセージ、メールにご注意ください

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉総務課 福祉総務担当4

〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1

電話番号:042-400-0868 ファクシミリ番号:042-338-6881

電話番号のかけ間違いにご注意ください

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。