子どもの予防接種について

- 子どもの定期接種【接種スケジュール】

- 子どもの定期接種【実施医療機関】

- 多摩市に転入した場合の定期予防接種

- 【生後1か月になる月の下旬】に通知をお送りする定期予防接種

- 【1歳誕生月の前月末日頃】に通知をお送りする定期予防接種

- 【3歳誕生月、4歳・9歳の誕生月前月の各末日頃】に通知をお送りする定期予防接種

- 【小学校入学前年の3月末日頃】に通知をお送りする定期予防接種

- 【11歳誕生月の前月末日頃】に通知をお送りする定期予防接種

- 【中学1年生女子と高校1年生相当の女子へ6月上旬】に通知をお送りする定期予防接種

- 定期接種の機会の確保・再接種について

- 任意予防接種について

- 予防接種健康被害への救済について

- 関連情報

子どもは免疫力が弱いため感染症にかかりやすく、また重症化しやすいので、できるだけ早い時期に感染症から体を守る必要があります。

日本では、重篤な疾患を予防するため予防接種法などにより、子どもが接種する予防接種が指定されており、定められた予防接種の種類・接種間隔・年齢(月齢)の範囲内であれば、無料(公費負担)で接種が受けられます。

市では、各予防接種の接種年齢(月齢)に合わせて、定期予防接種のご案内(予診票等)をお送りしています。ワクチンの効果と副反応をご理解のうえ、より抗体がつきやすい標準接種期間に接種することをお勧めします。

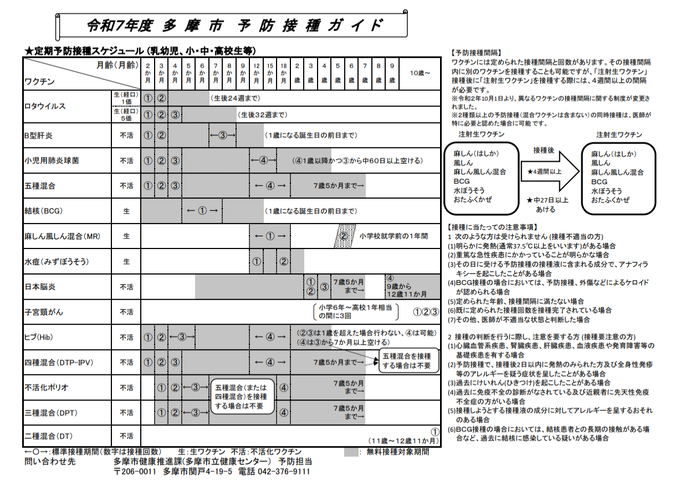

子どもの定期接種【接種スケジュール】

接種スケジュール

- 定期予防接種の接種期間・接種間隔等の詳細については、各予防接種の項目よりご確認ください。

- 予防接種スケジュールについては、次のリンクや母子健康手帳「予防接種」のページなどを参考にご検討ください。

子どもの定期接種【実施医療機関】

多摩市 定期予防接種実施医療機関

※ 多摩市の予防接種実施医療機関は、次の添付ファイルをご覧ください。

各医療機関に関する情報は「多摩市医師会」のリンクをご参照ください。

-

令和7年度多摩市定期予防接種「実施医療機関」 (PDF 125.5KB)

-

令和7年度多摩市定期予防接種「実施医療機関」(令和7年9月1日付) (PDF 127.4KB)

-

一般社団法人 多摩市医師会(外部リンク)

南多摩5市相互乗り入れの実施について

八王子市・町田市・日野市・稲城市の4市実施医療機関でも小児の定期接種が受けられます。(平成27年4月より)

各市の実施医療機関については下のリンクをご参照ください。

- 八王子市・町田市・日野市・稲城市の実施医療機関で接種を受ける場合は、通知に同封されている多摩市の予診票ではなく、医療機関に用意された予診票を使用してください。

- 接種先と受ける予防接種の種類によっては、個別接種・集団接種等の実施方法が異なる場合があります。

南多摩5市以外での「市外接種」を希望する場合

やむを得ない事情により、多摩市を含む南多摩5市以外で接種を予定している場合、事前に手続きいただくことで、接種にかかる費用の払い戻し(償還払い)を受けられる場合があります。

詳しくは、次のリンクをご参照ください。

多摩市に転入した場合の定期予防接種

多摩市へ転入後は、多摩市以外で発行された予診票は使用できません。

通知送付時期を過ぎてから転入した場合では、多摩市の予診票がなくても、実施医療機関(要予約)へ、母子手帳と接種するお子さんの本人確認書類(医療証、保険証など(氏名、生年月日、住所が確認できるもの))をご持参いただくことで接種が可能です。

なお、ご案内通知の送付を希望される場合や、不明な点がある場合は、健康推進課(電話042-376-9111)へご連絡ください。

通知の送付時期は、目安を記載しており 多少前後する場合があります。

なお、ワクチンの供給不足などにより、通知送付の予定を大きく変更する場合は、本ページにてお知らせする予定です。

【生後1か月になる月の下旬】に通知をお送りする定期予防接種

ロタウイルス、小児肺炎球菌、B型肝炎、BCG、5種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヒブ)、(4種混合、ヒブ、不活化ポリオ)

ロタウイルスワクチン

・ロタリックス(1価)(2回)

生後6週から24週0日(27日以上の間隔をあけて2回接種)

・ロタテック(5価)(3回)

生後6週から32週0日(27日以上の間隔をあけて3回接種)

※どちらのワクチンも初回接種は生後14週6日までに受けてください。

小児用肺炎球菌

生後2か月から5歳未満(5歳の誕生日の前日まで)

※ 接種開始の月齢・年齢によって、接種する回数が異なります。

B型肝炎

1歳未満(1歳になる誕生日の前日まで、3回)

BCG

1歳未満(1回接種)

※ 標準的な接種期間は生後5~8か月の間

5種混合(4種混合、ヒブ)

令和6年4月1日より、従来の4種混合ワクチン(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ)に、ヒブワクチンを加えた五種混合ワクチンが定期接種の対象となりました。

5種混合ワクチンで接種を開始しているお子さんは、原則、残りの接種も5種混合ワクチンで接種することになります。

・第1期初回(3回接種)

20日以上、56日までの間隔をおいて3回接種

※ 標準接種期間は、生後2か月~7か月に至るまで開始

・第1期追加(1回接種)

初回接種3回目終了後、6か月以上の間隔をおいて1回接種

4種混合(ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ)

※ 5種混合を接種した場合は、接種不要なワクチンです。

・1期初回(3回)

生後2か月から90か月(7歳6か月)未満(20日以上、標準的には56日までの間隔で3回接種)

・1期追加(1回)

生後2か月から90か月(7歳6か月)未満(1期初回(3回)終了後、6か月以上、標準的には12~18か月の間に1回接種)

ヒブ

※ 5種混合を接種した場合は、接種不要なワクチンです。

生後2か月から5歳未満(5歳の誕生日の前日まで)

※接種開始の月齢・年齢によって、接種する回数が異なります。

不活化ポリオ

※ 4種混合または5種混合を接種した場合は、接種不要なワクチンです。

・1期初回(3回)

生後3か月から90か月未満(20日以上、標準的には56日までの間隔で3回接種)

・1期追加(1回)

生後3か月から90か月未満(1期初回(3回)終了後、6か月以上、標準的には12~18か月の間に1回接種)

【1歳誕生月の前月末日頃】に通知をお送りする定期予防接種

麻しん(はしか)・風しん混合(1期)、水痘(水ぼうそう)

麻しん(はしか)・風しん混合(1期)

・1期(1回接種)

1歳~2歳未満

・2期(1回接種)

小学校就学前の1年間(幼稚園・保育園等の最年長クラスの児童(4月1日から翌年3月31日まで))

【ご案内】2期対象者には、例年小学校就学の前年3月下旬に通知します。

国の通知により、令和6年度に麻しん風しん混合ワクチンが一時的に供給不足が生じたことに伴い、接種対象期間内に接種ができなかった方は、接種期間が2027年(令和9年)3月31日まで延長されることが決まりました。

対象者

第1期 令和6年度内に生後24月に達する又は達した方(令和4年4月2日生まれ~令和5年4月1日生まれ)

第2期 令和6年度に5歳以上7歳未満の者で小学校就学前の方(平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれ)

接種期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで(2年間)

事前申請

必要ありません。事前に実施医療機関に予約してください。

接種場所

実施医療機関

市公式ホームページ内の「子どもの予防接種について」の実施医療機関をご確認ください。

-

麻しん・風しん混合予防接種(1期)のお知らせ (PDF 302.3KB)

-

麻しん・風しん混合予防接種(2期)のお知らせ (PDF 310.8KB)

- 風しんについて

- 麻しん(はしか)について

- 任意接種)麻しん風しん混合特別接種

水痘(水ぼうそう)

・2回接種

1歳~3歳未満(3か月以上、標準的には6~12か月の間隔をおいて2回接種)

【3歳誕生月、4歳・9歳の誕生月前月の各末日頃】に通知をお送りする定期予防接種

日本脳炎(1期初回、1期追加、2期)

・1期初回(2回)

生後6か月から90か月未満(6日以上、標準的には28日までの間隔をおいて2回)

※ 標準的な接種年齢:3歳

・1期追加(1回)

生後6か月から90か月未満(1期初回(2回)終了後6か月以上、標準的にはおおむね1年の間隔をおいて1回)

※ 標準的な接種年齢:4歳

・2期(1回)

9歳以上13歳未満

※ 標準的な接種年齢:9歳

【小学校入学前年の3月末日頃】に通知をお送りする定期予防接種

麻しん・風しん混合(2期)

・2期(1回接種)

小学校就学前の1年間(幼稚園・保育園等の最年長クラスの児童(4月1日から翌年3月31日まで)

国の通知により、令和6年度に麻しん風しん混合ワクチンが一時的に供給不足が生じたことに伴い、令和6年度中に接種ができなかった方は、接種期間が2027年(令和9年)3月31日まで延長されることが決まりました。

対象者

第1期 令和6年度内に生後24月に達する又は達した方(令和4年4月2日生まれ~令和5年4月1日生まれ)

第2期 令和6年度に5歳以上7歳未満の者で小学校就学前の方(平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれ)

接種期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで(2年間)

事前申請

必要ありません。事前に実施医療機関に予約してください。

接種場所

実施医療機関

市公式ホームページ内の「子どもの予防接種について」の実施医療機関をご確認ください。

【11歳誕生月の前月末日頃】に通知をお送りする定期予防接種

二種混合(ジフテリア、破傷風)

・2期(1回接種)

11歳~13歳未満

【中学1年生女子と高校1年生相当の女子へ6月上旬】に通知をお送りする定期予防接種

HPV(子宮頸がん予防)

・3回接種

対象:小学校6年生~高校1年生相当年齢の女子

標準的な接種期間※:中学校1年生相当年齢

HPVキャッチアップ接種(令和8年3月まで)

令和7年夏頃からの大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望していても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、キャッチアップ接種期間中に接種をされた(HPVワクチンを1回以上接種)方が、全3回の接種を公費で接種が完了できるように条件付きで接種期間の延長されることが国の審議会において了承されました。

対象:接種時に多摩市に住民登録がある方で、以下の条件をすべて満たす方

平成9年4月2日生まれから平成21年4月1日生まれの女性のうち、キャッチアップ接種期間(令和4年4月1日から令和7年3月31日まで)にHPVワクチンを1回以上接種しており、3回目の接種が完了していない方

【HPVワクチン「積極的な勧奨」の再開(令和4年4月)について】

HPVワクチンについては、平成25年4月に定期予防接種に位置付けられましたが、接種後にワクチンとの因果関係を否定できない持続的な痛みなどの症状が報告されているとして、2か月後の平成25年6月に厚生労働省が、積極的な接種勧奨を差し控えるよう全国の自治体に勧告しました。

この勧告を受けて、多摩市でも対象者へ個別にご案内をお送りすることを取りやめており、以後、8年以上にわたり、積極的にお勧めしない状況が続きました。

その後、令和3年11月に厚生労働省から、最新の知見を踏まえ、ワクチンの安全性に特段の懸念が認められないこと、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ることが認められることなどから、積極的勧奨の差し控えを終了し、対象者への個別勧奨を再開するよう全国の自治体に通知があり、この通知を受けて、令和4年度より積極的な接種勧奨を再開しています。

【令和5年4月からシルガード9(9価ワクチン)を定期予防接種として接種できるようになりました】

これまで、子宮頸がん予防を目的としたHPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチンは、サーバリックス(2価ワクチン)とガーダシル(4価ワクチン)の2種類のみでしたが、シルガード9(9価ワクチン)が予防接種法に基づく定期接種(公費での接種)の対象になりました。

定期接種の機会の確保・再接種について

長期療養の病気により定期予防接種を受けられなかった方へ

長期にわたる療養を必要とする疾病にかかったために、定期の予防接種対象年齢内に予防接種を受けられなかった方も、定期の予防接種として接種できる場合があります。

任意接種)特別な理由による定期予防接種の再接種費用助成金

骨髄移植などにより、一度受けた子どもの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、再接種を受けた方へ、再接種に係る費用の助成を行っています。

任意接種)麻しん風しん混合特別接種

麻しん(はしか)と、風しん(三日はしか)を予防するためのワクチン(MRワクチン)、または、麻しん単体、風しん単体ワクチンの接種回数が不足している18歳以下の方が、無料で接種できるよう「麻しん・風しん混合特別接種(任意接種)」を実施します。(申込制)

任意接種)男子のHPVワクチン任意予防接種

男子のHPVワクチン任意予防接種費用を助成します。

対象は、小学校6年生~高校1年生相当年齢の男子です。

任意予防接種について

市が実施している定期予防接種の他に、必要な場合に接種することができる予防接種(任意接種)があります。

接種についてはかかりつけ医と相談して接種をご検討ください。(接種費用は全額自己負担です)

予防接種健康被害への救済について

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあり、健康被害は、極めて稀ですが、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。救済制度については、定期接種と任意接種で手続きが異なります。

定期接種による健康被害の救済

定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療や生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。(国の審査会にて、予防接種による健康被害と認定された場合に、補償を受けることができます)

申請に必要な手続きなどについては、多摩市立健康センターへご相談ください。

任意接種による健康被害の救済

任意接種については、予防接種法に基づく予防接種ではないため、万一、被接種者に健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となる場合があります。

関連情報

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康推進課(健康センター)予防担当

〒206-0011 東京都多摩市関戸四丁目19番5号

電話番号:042-376-9111 ファクシミリ番号:042-371-1235

電話番号のかけ間違いにご注意ください

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。