多摩市長から市民の皆さんへのメッセージ(令和7年3月26日)【「政治とカネ」問題に決着を。】

YouTubeの多摩市公式チャンネルをご覧ください。

YouTubeの視聴環境がない方は、以下のテキスト版をご覧ください

市民の皆さん。こんにちは。市長の阿部裕行です。

3月そして4月は卒業、入学、新社会人、退職、定年、あるいは引越しなどいろいろと動きのある時期です。それにしても19日早朝の雪にはビックリしました。ちょうどこの日は市内でも中学校の卒業式が一斉に行われ、私は東愛宕中学校の卒業式に出席し挨拶してきましたが、会場となった体育館は正直かなり寒かったです。とはいえ、少しずつ春の気配が濃厚となってきました。いよいよ4月6日には聖蹟桜ヶ丘、多摩センターなどで「さくら祭り」の時期を迎えます。楽しみですね。

さて、今回は、ちょっと硬い話となりますが「政治とカネ」について話をしたいと思います。

特に現在、問題となっている企業・団体献金に絞って、これまでの経緯を振り返ってみます。よく政治資金規正法はザル法といわれます。「政策活動費」という何に使おうが領収書がいらない、というクセモノの存在もありました。2024年12月の国会でようやく政治改革関連法が成立し、「政策活動費」は廃止となりました。また、あってはならないことですが、許認可などの権限を持つ政治家の中には、いわゆる賄賂に手を染める政治家もあらわれます。その原因は、選挙に巨額のカネがかかる、ということが背景にあるようです。

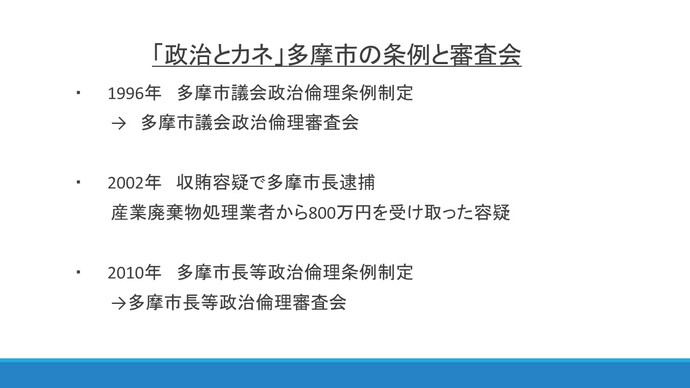

かつて多摩市でも、この罠にはまった政治家がいました。その結果、多摩市では、このようなことが二度と起こらないよう多摩市長等政治倫理条例を制定し、あってはならない事態に備え、多摩市長等政治倫理審査会を年に1回開催し、有識者や市民の皆さんと市長、副市長、教育長との間で意見交換を行っています。

なお、地方自治体の首長である私にはもともと政策活動費のようなものはありません。地方自治体の議員に支給されている政務活動費は、必ず領収書の添付が求められ、その結果は公開されています。

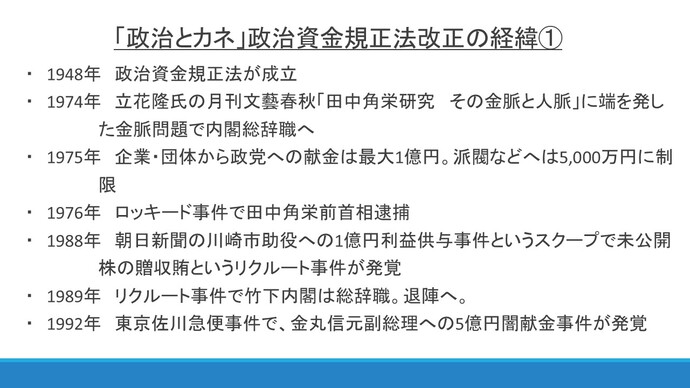

ちょっと振り返ってみます。もう50年も前の頃のことです。日本を揺るがす「総理の犯罪」と呼ばれたロッキード事件です。田中角栄元首相は、一時は「今太閤」と呼ばれ日中国交正常化など絶大な国民的人気をえましたが、5億円の贈収賄で逮捕されるなど話題となりました。このロッキード事件に先立ち、月刊「文藝春秋」で明らかになった「金脈問題」「金権政治」を契機に1975年、政治資金規正法は改正され、企業・団体から政党への献金は最大1億円、派閥などへは五千万円に制限されました。

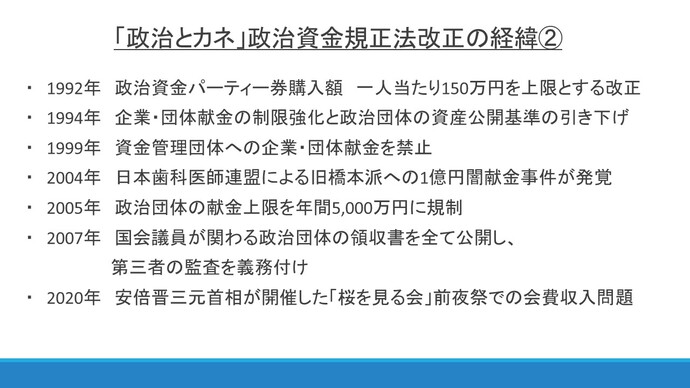

1988年には未公開株の贈収賄というリクルート事件が発生し、翌年、竹下内閣は退陣に追い込まれました。政治家が度重ねて贈収賄に手を染めたことから「政治改革」は当時の大きなテーマとなりました。1992年、宮澤内閣は緊急改革として政治資金パーティーに関する規制、政治団体の資産公開、政治資金の運用の制限などを新設しました。

1994年には、細川内閣の連立与党と自民党との合意で選挙制度改革・政党助成制度の導入が進み、政治資金規正法は、企業・団体からの寄付の対象を政党(政党支部を含む)と新たに規定した資金管理団体に限定しました。特に「選挙にカネがかかる」、との観点から選挙制度改革は大変な議論の末、これまでの中選挙区制から小選挙区300、比例代表200という小選挙区比例代表並立制が採用され、1996年の総選挙から小選挙区制による選挙が始まりました。また、公職選挙法も改正され、収賄で有罪が確定した政治家は公民権を停止するという規定が新たに加わりました。30年前のことです。

2004年には日歯連ヤミ献金事件が発覚し、1億円受領に関する橋本龍太郎元首相の証人喚問発言が注目を集めました。2005年、政治資金規正法は改正され、政治団体間の献金は無制限だったものを年間5千万円にまで制限すること、政治資金団体へは原則振り込みで行うことが義務付けられ、2007年には国会議員が関係する全ての政治団体の領収書公開が義務付けられました。その後、2009年、長年の「政治とカネ」問題への国民の怒りが民主党への歴史的政権交代をもたらす結果となりました。

直近の「政治とカネ」問題は、自民党内の派閥による裏金問題に端を発しています。派閥が主催するパーティー券収入の一部について、ノルマ以上の券を売った場合、議員個人の収入となり、政治資金収支報告書には未記載など金銭の流れが不透明となっていたものでした。派閥の元事務局長は有罪判決となりましたが、真相解明にほど遠いと、関係者が政治倫理審査会に出席するなど与野党間での争点の一つとなっています。

先にお話ししたように、企業・団体からの政党への献金問題の歴史を振り返りましたが、私は、リクルート事件以降に制定された「政党助成法」の持つ意味を軽く見てはならないと思います。企業・団体からの献金を一切、禁止するか否かで与野党各政党の意見は分かれています。しかし、50年間、変わりませんでした。

そこに新たに浮上したのが、石破首相による自民党新人議員に対する10万円の商品券贈与問題でした。その後、歴代首相の事務所が党内の慣行に従って自民党の新人議員に商品券を手渡していたとの報道も出ています。ただ、企業・団体献金を一切禁止するか否かかの論議と10万円の商品券問題はちょっと背景が異なります。

とはいえ、その資金の出どころ如何、例えば官房機密費など領収書を必要としないことを前提に支出されていた場合、どうでしょう。実際、1998年の小渕恵三内閣を支えた野中広務元官房長官は、官房機密費に触れ、首相には一カ月1,000万円もの領収書なしで自由に使える財源を手当てしていた、と毎日新聞の取材にこたえています。あくまで衆議院選挙で当選した自民党の1回生議員に仮にですが慣行として官房機密費から商品券を支出していたのであれば、この問題の根は深いと言わざるをえません。私は、国民主権を前提とした政党政治を維持していくためには、「政治とカネ」問題は最終的に有権者である国民自身が選挙で毅然とした態度を示さなければ、日本の民主主義は危機的状態に陥ると危惧しています。

私自身は、政党に属していませんし、2期目以降、完全無所属の立場で選挙を闘ってきました。政党助成金の恩恵にもあずかっていません。政治資金規正法に基づくパーティーを開催したこともありません。一方、この「政治とカネ」問題は、過去50年間を経ても依然として政治不信につながるような事件が後を絶たないことに正直、政治にかかわる一人として怒りを覚えます。残されている企業・団体献金の行方についてはきちんと論議いただきたい。毎年、315億円もの税を投入し、民主主義を支えている「政党助成法」を持つ国ですから、白黒はっきり決着つけていただきたいと思うのは私だけではないはずです。あわせて依然として巨額のカネがかかっている現行の選挙制度の在り方も見直すべきと思います。

花粉症の皆さんにとってはつらい季節となりましたが、桜の開花宣言は喜びたいと思います。では。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

秘書広報課 広報担当

〒206-8666 東京都多摩市関戸六丁目12番地1

電話番号:042-338-6812 ファクシミリ番号:042-337-7658

電話番号のかけ間違いにご注意ください

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。